カテゴリ:建設科

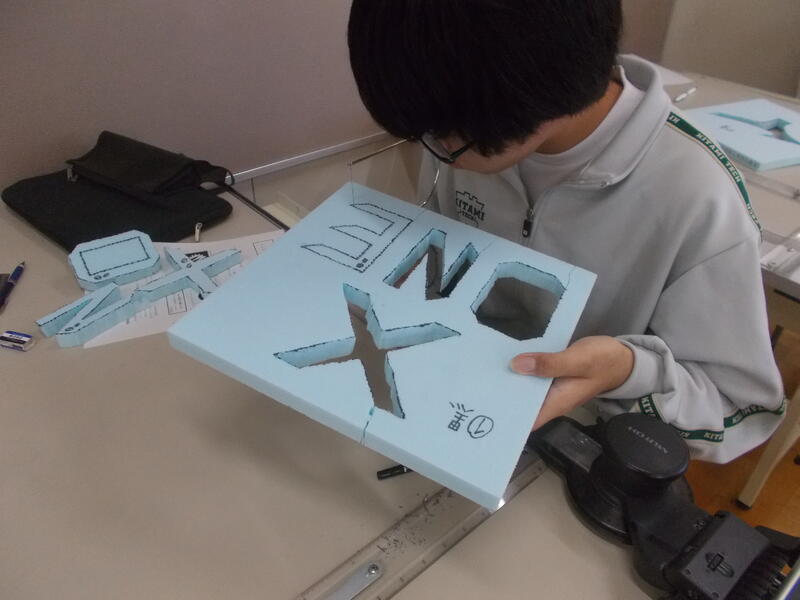

コンクリート平板

8月22日から1年建設科の工業技術基礎で、4週にわたってコンクリート平板づくりを行っています。

1週目はデザインを決めたり、スタロイフォームを切っています。

最初の段階を大事にし、一生懸命取り組んでいます。

今後の工程も楽しんで頑張ってほしいです。

北工祭 建設科

7月11日12日の2日間で北見工業高校学校祭が行われました。

建設科として、7月12日に生徒たちが作った木工製品の販売を行いました。

生徒たちが接客などを行い、多くのお客様に製品を購入していただきました。

生徒たちも一生懸命作った製品が売れていきすごく喜んでいました。

このような貴重な経験を大事にして、学校生活を頑張ってほしいです。

2年生建設科土木コース 実習

水曜日に杭で三角形を作り内角の和をトランシットで測量しました。

実習中は楽しく考えながら、スピードを意識して測量、計算を行っていました。

今後も測量は行っていくので、今回の実習を活かしてほしいです。

パスタブリッジ製作

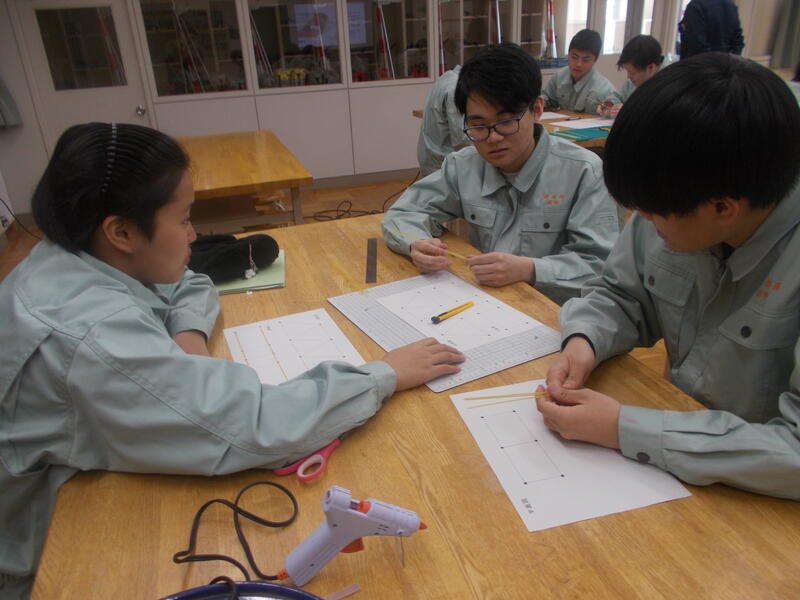

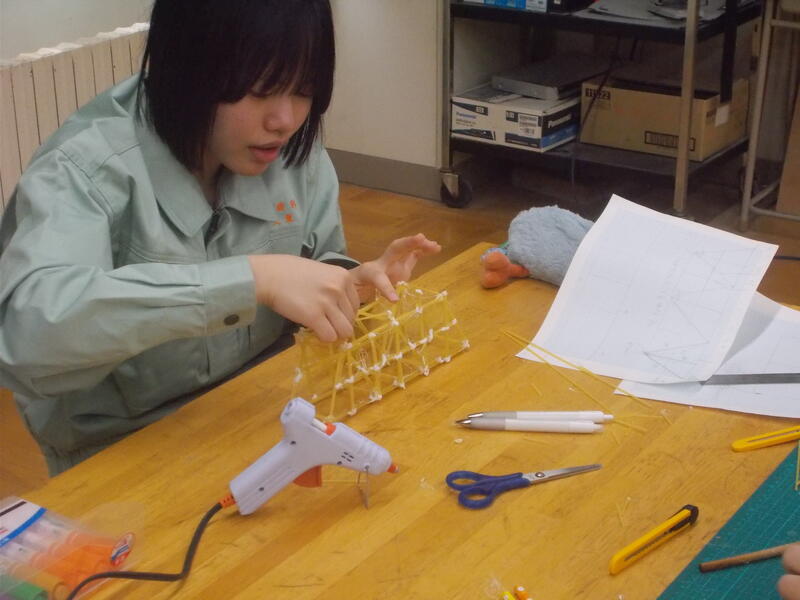

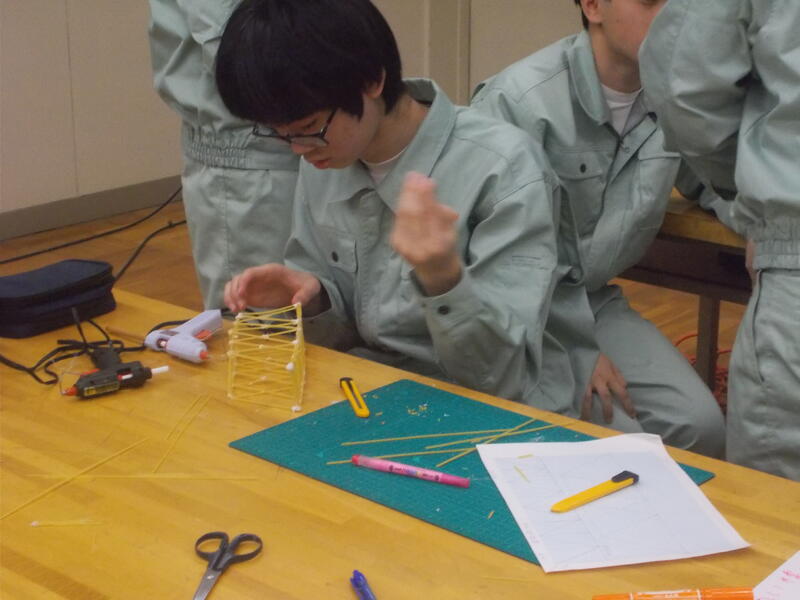

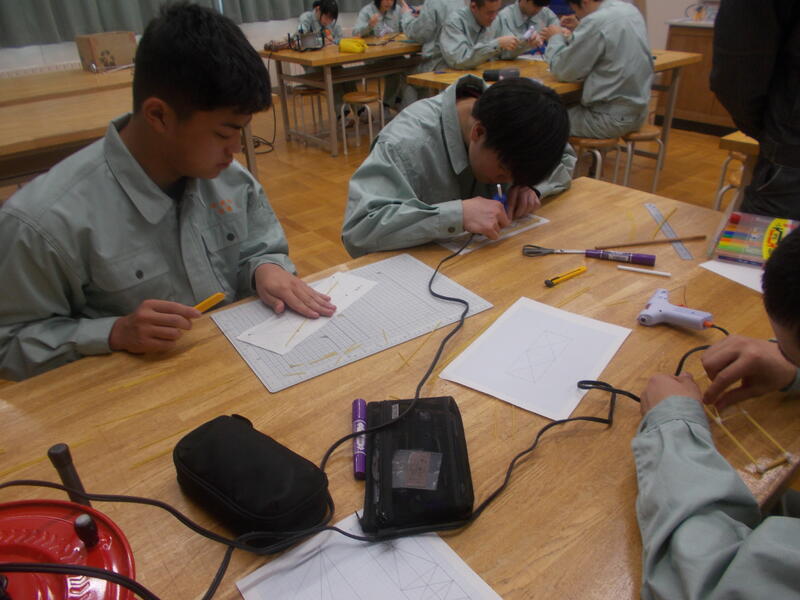

1年建設科が、工業技術基礎で、2週にわたってパスタブリッジを製作しました。

1週目はブリッジの作り方や、道具の使い方を勉強しました。必死に考えながら簡単なブリッジを製作していました。

2週目は、1週目の反省を活かし強度の強いブリッジを製作しました。

1週目とは違い、生徒の手際もよく制限時間以内に全員終えることができ、1番強いブリッジは3.5kgの重さに耐えることができました。

最後にパスタブリッジを通して、ものづくりに対する考え方を学び、生徒にとっていい機会にすることができました。

1年 建設科 工業技術基礎

工業技術基礎の実習で「木工製作」に挑戦しました!

3月11日(火)、建設科の生徒たちが工業技術基礎の実習で「木工製作」に取り組みました。

今回の実習では、2×4材を使い、設計図を読み解きながらベンチとスツールを製作しました。この実習を通して、木工技術の基礎を学ぶとともに、チームでのコミュニケーションや役割分担の大切さを実感できる内容となっています。

実習の流れ

この木工製作は3回に分けて行われました。

第1回目(1月17日):設計図の確認と材料の準備

第2回目(2月27日):パーツの切り出しと組み立て作業の開始

第3回目(3月11日):仕上げと完成

3人1組のチームで話し合いながら進め、それぞれが役割を持って取り組みました。慣れない作業に苦戦する場面もありましたが、協力し合いながら少しずつ完成に近づけていきました。作業中の生徒たちは、とても真剣でありながら楽しそうな様子でした。

次回は「パスタブリッジ」の実習を予定しています。身近な素材を使った挑戦的な内容に、生徒たちもわくわくしているようです。

建設科の活動をこれからも応援していただけると嬉しいです。最新の活動報告はHPの【北工news】に掲載していますので、ぜひご覧ください。

アーチ橋

2年生土木コースの生徒たちが12月から5週にわたってアーチ橋製作を行いました。1、2週目は3班に分かれコンクリートを流し込む型枠を製作しました。

3週目はコンクリートの製作を行いました。

コンクリートを作るため、決められた材料を用意し、練りました。

その後スランプ試験を行い、1、2週目に作った型枠にコンクリートを打設しました。

4週目は流し込んだコンクリートの型枠を脱型し、アーチ橋の橋台作りを行いました。橋台作りをしっかり行わないと強いアーチ橋を作れないので、生徒たちも慎重に製作しました。作った橋台にアーチを描くようにコンクリートを並べていきました。実際に渡ってみると各班それぞれ課題が見つかり、生徒も課題解決に向け真剣に考えていました。

5週目はアーチ橋造りで残った課題を、修正する作業を行いました。生徒たちは考えて、頑丈なアーチ橋を製作していました。最終的には3班のアーチ橋をつなげ、生徒全員で渡ることができ、渡れたときは生徒たちもすごく喜んでいました。授業を通してものづくりの楽しさや大変さを学ぶことができたと感じました。

ICT体験講習会

2月14日(金)に株式会社 測機社様が建設科1学年を対象にICT体験講習会を実施していただきました。

近年の建設現場で使われているハンディースキャナーを通して、建物の3Dモデルを作れることを学び、活用方法や使い方を教わりました。実際に持って歩いた生徒達は、最新の技術にすごく驚いていました。

その後、ドローン体験をさせていただきました。ドローンは多種多様な場面で使えることもあり、世間で注目されている機械です。生徒は緊張しながらも楽しくドローンを動かし、活用方法を学んでいました。

今回の経験を通して、今後の学習活動に活かしてほしいです。

日本建築学会北海道支部 工業高等学校巡回講演会を開催しました!

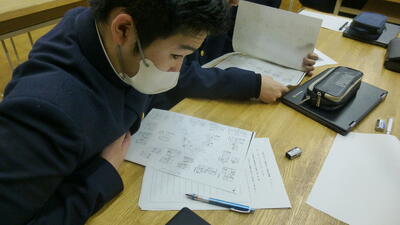

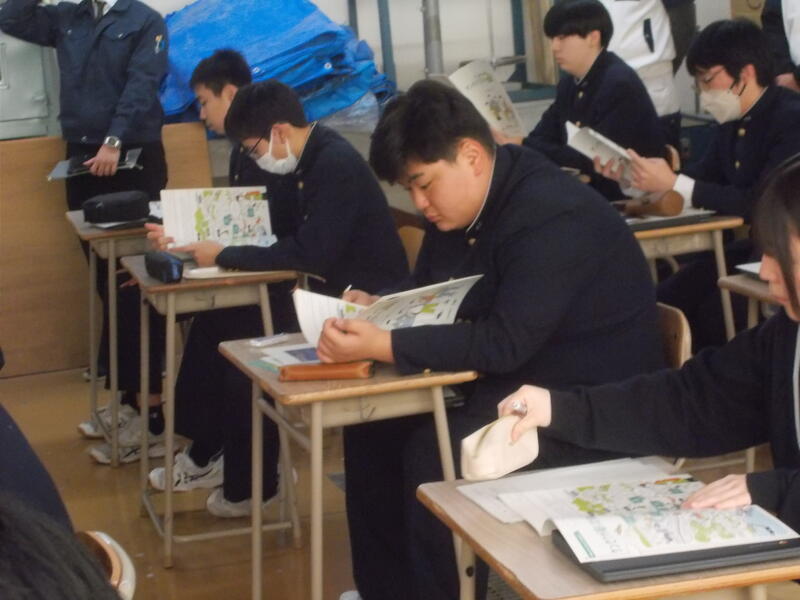

2月6日(木)、日本建築学会北海道支部による工業高等学校巡回講演会が、1年建設科の生徒を対象に開催されました。

講師には北海道旭川工業高等学校の湯川 崇 先生をお迎えし、以下のテーマでご講演いただきました。

講演テーマ

1.北海道における住様式の発展について

2.住宅地の雪問題について

3.ドローン体験

湯川先生は、北海道の厳しい気候の中で住まいがどのように発展してきたのか、歴史的背景や建築技術の進化について詳しくお話しくださいました。また、冬季における住宅地の問題やその解決策、軽減するための取り組みについても具体的に解説いただきました。さらに、生徒たちはドローン体験を通じて新しい技術にも触れることができました。

生徒たちは熱心にメモを取りながら、真剣に講演内容に耳を傾けていました。

4月からは、新2年生として土木コースと建築コースに分かれて専門的な学びを深めていきます。この講演で得た知識を活かしながら、それぞれの目標に向かって努力を続けてほしいと思います。

今後も教育活動の様子をお届けしてまいりますので、ぜひご期待ください!

「第一種酸素欠乏症に係る特別教育 講習」を受講しました

1月24日(金)、本校建設科1年生を対象に「第一種酸素欠乏症に係る特別教育 講習」が実施されました。

この講習は、北海道建設業労務研究会のご協力のもと行われ、酸素欠乏症に関する重要な知識を学ぶ貴重な機会となりました。

当日は、北海道建設業労務研究会から講師の皆様にご来校いただきました。

(株)渡辺組 副会長 杉山敏文 様、 (株)菅野組 委員 上野義一 様、

土屋工業(株) 梶尾浩二 様、 (株)宮田建設 三山秀市 様

講習内容は以下のとおりです。

・酸素欠乏等の発生原因 ・酸素欠乏症等の症状

・空気呼吸器の使用方法 ・事故発生時の退避および救急蘇生の方法

・酸素欠乏症等の災害防止管理

一日がかりの講習となりましたが、生徒たちは集中力を切らすことなく、熱心に受講していました。講師の方々の丁寧な指導を受けながら、メモを取り実りある時間を過ごしました。

今回学んだ知識を、これからの実習や将来の現場で活かせるよう努めてまいります。講師の皆様、貴重なお時間とご指導をいただき、誠にありがとうございました。

本校では、こうした実践的な学びを通じて、生徒たちの成長をサポートしています。

今後の活動についても【Instagram】でも随時お知らせしていきますので、ぜひご覧ください!

建設進路講話

1月29日(水)に2年建設科を対象に建設進路講話を実施しました。

来年度から始まる、進路活動に向け幅広い視野を持ってもらうため、建設科として初めての実施となりました。オホーツク二建会様、北海道開発局網走開発建設部様、北海道オホーツク総合振興局様に来校していただき、土木コース、建築コースに分かれ、建設業界の楽しさや大変なところを教えていただきました。

今回は土木、建築両方の業界について学びましたが、民間企業と公務員の職種があったため、業務の違いをしっかりと把握し、生徒も深く考えることができたと感じました。

生徒は、進路に向け真剣な眼差しで話を聞き、分からないことは質問などもしていました。進路活動に向けてこの機会を有効に使ってほしいと思います。