カテゴリ:電子機械科

プログラミング出前授業(高栄小学校)

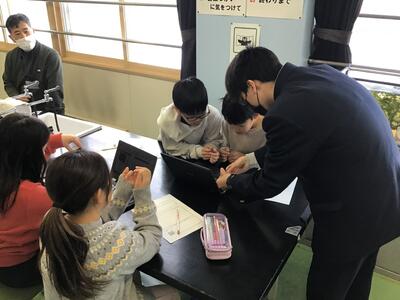

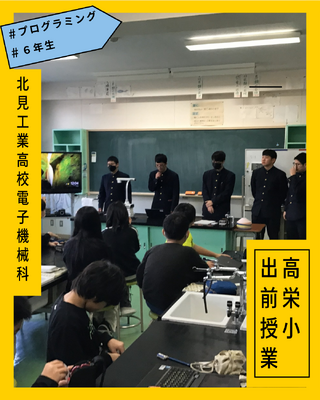

高栄小学校の5・6年生の児童を対象に、プログラミング出前授業を実施しました。2022年から継続して出前授業を行っており、今年で4年目を迎えます。本校生徒は課題研究という授業で、プログラミングをどの様に説明したら良いのかを検討し、当日は先生として45分の授業を2時間行います。教えること以上に学ぶことが多い時間となっており、年代を超えた学びの時間が大変貴重な時間であることを毎年実感しています。今年の様子を紹介します。

<5年生>

<6年生>

来年度以降も引き続き、よろしくお願いいたします!

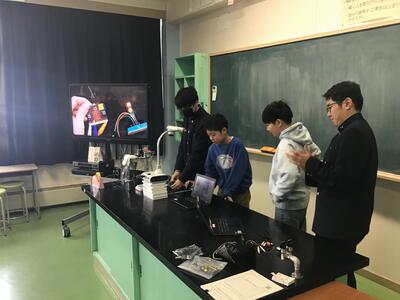

ものづくり企業の社員による出前授業が開催されました。

ものづくり企業の社員による出前授業が、1年生・2年生の電子機械科を対象に開催されました。

いすゞエンジン製造北海道株式会社様、日本製鋼所M&E株式会社室蘭製作所様からは、現場でしか感じることのできないリアルな仕事の話をしていただき、生徒たちは大きな刺激を受けていました。講話を通して、ものづくりの奥深さや現場で求められる姿勢について理解を深めることができました。

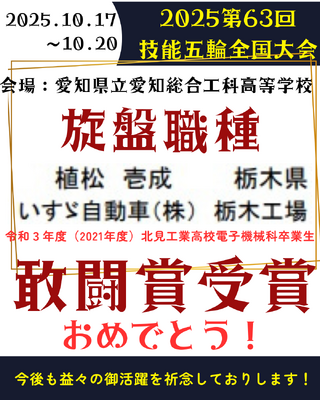

第63回技能五輪全国大会について

令和3年度(2021年度)に本校電子機械科を卒業した植松さんが技能五輪全国大会の旋盤部門で敢闘賞を受賞しました。技能五輪全国大会は、国内の青年技能者(原則23歳以下)を対象に実施されており、国際大会にもつながる大きな大会です。植松さんは今年で最後の出場となりましたが、様々な方々の支えのお陰で受賞することができました。これからも、北工卒業生の御活躍を応援しています!また、技術者として活躍する先輩を見習い、在校生も頑張っていきます!

東相内小学校プログラミング出前授業(4年生)

本校電子機械科の課題研究班で行っている、小学校プログラミング出前授業を東相内小学校にて実施しました。これまで高栄小学校と連携して授業を行ってきましたが、今年度は東相内小学校にも受け入れていただき実施しました。

令和元年度(2019年度)にも機会をいただき実施させていただいておりましたが、今回も快く受け入れていただいたことに感謝しています。小学生も楽しそうに取り組んでくれたため、高校生としてもすごく嬉しかったです。また、継続的に実施できるよう連携していきたいと思います。

授業の最後は記念撮影を行いました。また、プログラミングの出前授業の機会をいただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします!

高栄小プログラミング出前授業

2022年から実施させていただいているプログラミング出前授業を高栄小学校で実施しました。今年で4年目の取組となります。4年生2クラスの児童のみなさんは、一生懸命取り組んでくれました。高校生が先生として授業を進めましたが、きちんと話を聞いてくれたおかげで進めることができました。楽しく取り組んでくれてありがとうございました。

小学校で実施しているプログラミングの授業等において、サポートが必要な小学校がありましたら、北見工業高校電子機械科へ御相談ください!