カテゴリ:電子機械科

東相内小学校プログラミング出前授業(4年生)

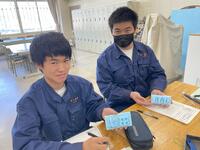

本校電子機械科の課題研究班で行っている、小学校プログラミング出前授業を東相内小学校にて実施しました。これまで高栄小学校と連携して授業を行ってきましたが、今年度は東相内小学校にも受け入れていただき実施しました。

令和元年度(2019年度)にも機会をいただき実施させていただいておりましたが、今回も快く受け入れていただいたことに感謝しています。小学生も楽しそうに取り組んでくれたため、高校生としてもすごく嬉しかったです。また、継続的に実施できるよう連携していきたいと思います。

授業の最後は記念撮影を行いました。また、プログラミングの出前授業の機会をいただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします!

高栄小プログラミング出前授業

2022年から実施させていただいているプログラミング出前授業を高栄小学校で実施しました。今年で4年目の取組となります。4年生2クラスの児童のみなさんは、一生懸命取り組んでくれました。高校生が先生として授業を進めましたが、きちんと話を聞いてくれたおかげで進めることができました。楽しく取り組んでくれてありがとうございました。

小学校で実施しているプログラミングの授業等において、サポートが必要な小学校がありましたら、北見工業高校電子機械科へ御相談ください!

2年電子機械科実習風景(5.13)

昨日から暖かい気温が続き暑いくらいに感じますが、暑さに負けず一生懸命作業に取り組んでいました。本学科では3週通して同じテーマで実習を行いますが、本日が最後のテーマとなります。今まで継続してきた内容の総まとめになりますが、今回も安全第一で作業を行うことができました!それでは、今週の実習風景を紹介します。

<エンジン実習>

前週まで分解を行っていましたが、今週は2人1組のペアでエンジンを組み立てていました。これまで使用してきた工具の取扱いにも慣れ、スムーズに作業ができていました。完成したエンジンを始動することができ、自分たちの手で組み立てたものが正常に動作する喜びを感じることができていました!

<ガス溶接実習>

実習室に必要なものを考えて製作する溶接実習を行っていました。ガス溶接だけではなく、1年生の時に使用した半自動溶接機なども使用して、製作を行っていました。実習の時に「あったら良いな」と思える製作物を考え、班員同士工夫して作業を行っていました。

<旋盤実習>

本日でオス部品を完成させていました。テーパ切削といわれる切削方法を習得するため、設計図を基に作業を行っていました。削りすぎないよう慎重に作業を行い、図面通りの製作物ができたようです。

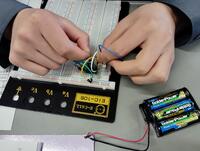

<電子実習>

複雑な回路図を読み取り、ブレッドボードに接続を行っていました。LEDの点等や点滅回路を作成し、それぞれの電子部品の役割や機能について理解することができていました。

次週からローテーションが変わり新しい実習テーマになりますが、安全第一で作業に取り組んでいきましょう。次週の実習も「ご安全に!」

2年電子機械科実習風景(4.22)

先週に引き続き2週目の実習を行いました。前回の基本的な学習内容から、さらに専門性を深めていきます。昨年の3時間の実習から4時間の実習に少しずつ慣れてきており、集中力を切らさず取り組むことができています。本日の実習風景を紹介していきます!

<エンジン実習>

2人1組のペアでエンジン分解を行っていました。作業手順を確認しながら専用の工具を使用し、部品の名称や役割について学習していました。全て分解し終えた後は、次週組み立ててエンジンがかかるかどうか確認します。また、実習車を使用した説明も行っていました!

<ガス溶接実習>

アセチレンガス及び酸素ガスを用いたガス溶接では、実習室に必要な入れ物の作成に取り組んでいました。実習班をさらに2つに分けてアイディアを出し合い、完成予想図を考えて製作に取りかかっていました。良い作品となるよう力を合わせましょう!

<旋盤実習>

鉄の丸棒を切削加工し、寸法通りになるよう慎重に取り組んでいました。オス部品とメス部品を製作し、きちんとはめ合うことができるよう製作工程も慎重に確認していました。

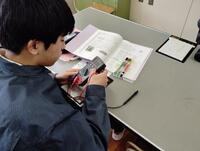

<電子実習>

電子部品の特性を学習するだけではなく、回路図を見て接続も行っていました。実際の部品を手に取り、電気的な接続を行うことで理解しやすい部分が多くあったと思います。次週は複数の電子部品を使用し、電子回路を作成しましょう!次週の実習も「ご安全に!」

2年電子機械科実習風景(4.15)

本日から2年生電子機械科の実習が始まりました!

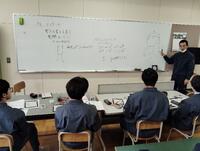

昨年は工業技術基礎という科目名で作業を行ってきましたが、今年から実習という科目名でより専門的な学習に取り組みます。まずは実習を始める前に大切なことを全体で確認しました。

それでは、2年生で具体的に取り組む実習風景を紹介していきます!

<原動機(エンジン)実習>

エンジン分解・組立に必要な工具の使用方法について学習しました。これまで様々な工具を使用してきましたが、新たに使用するものもあります。基本的な内容ですが、ねじの締め方ひとつとっても大切なポイントがあります。集中して取り組みました。

<ガス溶接実習>

1年生の時にも使用したことがある可燃性ガスを使用した溶接実習を行いました。最初は感覚を思い出すのに時間がかかりましたが、回数を重ねる内に上達していきました。安全作業を徹底して行っていきます。

<旋盤実習>

鉄の丸棒を寸法通りに切削する旋盤作業では、削り方の説明を受けた後、一人一台の旋盤を使用して切削加工を行いました。削りすぎないよう注意し、寸法通り加工できるよう集中して取り組んでいました。

<電子実習>

電気の仕組みや電子工作を行うための器具の取扱い方について、学習をしていました。2年生の生産技術という科目と密接に関わっており、電気の基礎基本について実技を通して学習を深めていました。

来週もケガ等に注意をしてしっかり取り組みましょう!それでは、「ご安全に!」

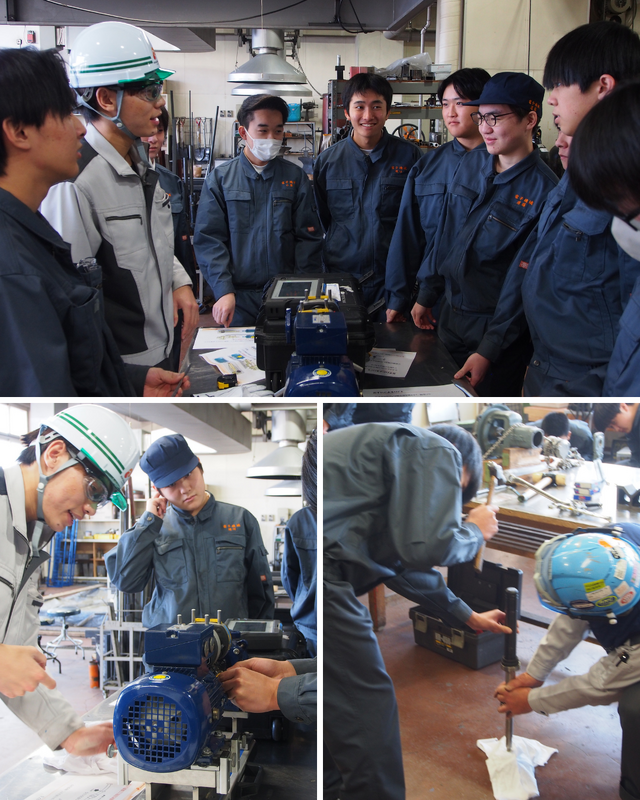

メンテナンス講座が実施されました

1月21日(火)と22日(水)に、レイズネクスト株式会社によるメンテナンス講座が開催されました。講座では、横浜から北見まで実際の現場で使用されている機材を持ち込み、実技指導と職場環境に関する講義を行っていただきました。

実技では、学校では体験できないベアリングのはめあい作業を実施しました。また、温度調整を行う専用機械を実際に操作し、貴重な実習体験を得ることができました。

このように、企業の方が機材を持ち込み講習を行うことは、北見工業高校の大きな特色の一つです。今回の経験を、今後の実習や進路活動にぜひ活かしていきましょう。

2年電子機械科実習風景(10.1)

10月に入り2024年も後半戦へ突入しました。本日も2機の実習を紹介しますが、2年生といえば今月は様々な学校行事を控えております。10月15日には工場見学、17日に課題研究中間発表会見学、19日に60周年記念式典出席、27日から見学旅行と続きます。ケガには十分注意し、安全第一で作業するようにしましょう!

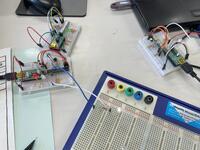

<電子実習>

Arduinoを使用して制御の学習をしていました。プログラミングで命令を出し、ブザーを使用した音の制御方法を学習し、様々な音色を奏でていました。トライ&エラーを繰り返し思い描く動作ができるよう取り組んでいました。

<旋盤実習>

旋盤実習ではメス部品の内径加工を行っていました。中ぐりバイトと呼ばれる専用の工具を用いて穴を広げ、最終的にオス部品がちょうど良く収まるよう計算して加工を行います。

<鋳造実習>

鋳造実習では砂型を製作しました。溶かした金属を流し入れるための型を鋳物砂(いものずな)と言われる専用の砂を使用して固めます。砂があちこちに飛ばないよう清掃もきれいに行います。次週は鋳込み(いこみ)作業で溶かした金属を流し入れます。

<板金実習>

薄板をハンマーで加工し箱を製作します。寸法を測り正しい位置で折り曲げていきます。ずれないように慎重に注意しながら作業を進めていました。きれいな箱が完成するよう頑張りましょう!

来週の実習も「ご安全に!」

2年電子機械科実習風景(9.24)

9月も下旬にさしかかり、気温も落ち着いてきました。作業服を着ていても、暑さを感じず集中して安全作業を行うことができています。実習テーマも変わり、意欲的に取り組んでいる実習風景を掲載します。

<電子実習>

Arduinoを使用してプログラム制御を行っています。1週目で各自が組み立てたマイコンボードを使用し、電子部品の制御を行っていきます。プログラムも入力し、思い描く動作になるよう試行錯誤しながら取り組みました。

<旋盤実習>

寸法を何度も確認して鉄を削っています。オス部品とメス部品を製作していますが、今回はメス部品の製作を行っています。班員同士で確認し合い、仕上げとなります。

<板金実習>

板金実習では、折り曲げる板の寸法をはかり、折り曲げる位置を表すためにけがき作業を行っていました。けがきを間違えると寸法通りに完成しないため、慎重に作業をしていました。

<鋳造実習>

溶かした金属を流し込むための模型作りを行っていました。アルミニウムを溶かし、型に流し込む前の作業です。今回の模型は消失模型とも呼ばれ、アルミニウムを流し込むと模型は溶けてなくなります。

今回も事故ゼロで作業を終えることができました。引き続き、安全作業に注意して実習に臨みます。明日からは考査となりますが、こちらも気を引き締めて取り組みましょう。来週も「ご安全に!」

2年電子機械科実習風景(9.10)

本日、2年電子機械科の実習が行われました。後期のテーマに入り2週目の内容となります。誰とでも協力して取り組むことができるよう、班員の構成を入れ替えて臨んでいますが、特に問題なく進めることができています。2年生は、見学旅行や就業体験等の大きな行事が控えていますので、ケガに十分注意して臨んでください。本日の実習の様子を紹介します。

<電子実習>

Arduinoを組み立てLED等の部品をプログラミングで制御しています。前期で学習した部品の特性を活かし、プログラムコードを記述して制御しています。

<旋盤実習>

実習内容を全体で確認した後、分かれて作業を行います。旋盤の取扱いにも慣れてきましたが、暑さで集中力が欠けてしまわないよう注意しながら作業をしていました。

<板金実習>

板金加工を行う前にけがき作業を行っていました。切り取る場所や折り曲げる場所がわかるようにけがき針を使用して線を書きます。ここで寸法がずれてしまわないよう、慎重に作業をしていました。

<鋳造実習>

鋳造実習では、溶かした金属を型に流し入れるため、砂型と呼ばれる鋳型を作成していました。確認しながら作業を行いました。次週、アルミニウムを溶かして製作した型に流し込みます。うまく形になるのか来週が楽しみです。

今週もケガなく安全作業を行うことができました。引き続き、安全第一を心がけて作業をしていきましょう。それでは来週も「ご安全に!」

2年電子機械科実習風景(7.2)

7月に入り暑い日が続いていますが、本日も集中力を切らさず安全第一で実習に取り組むことができました。熱中症は生活習慣に影響するそうで、日頃から規則正しい生活ができていなければ、身体の抵抗力等が弱まり熱中症になりやすくなります。普段から規則正しい生活習慣を送り、ケガや事故につながることのないよう、注意してください。それでは、実習の様子を掲載します。

<電子実習>

回路図を読み取り配線を行っています。様々な電子部品を活用し、LEDの点滅回路を作成しました。複雑になっている回路図を読み取りながら、正しく接続できるようになっています。

<旋盤実習>

切削工程を全体で確認し、一人で作業を行います。時には班員や先生方に内容を確認して作業を行います。旋盤作業にも慣れてきたようでスムーズに作業を終えることができていました。

<ガス溶接実習>

本日は半自動溶接機を用いて、実習棟を使いやすくするために小さな材料棚を製作しました。強度も確認でき、使用する人にケガをさせないよう角を落とすなど工夫もしました。最後の後片付けもあった場所にきちんと戻すことを確認していました。

<エンジン実習>

前回分解したエンジンを組み立てて、エンジンをかけます。外した部品を元通りに組み立てなければ、エンジンがかかりません。2人で協力しながら作業に取り組むことができていました。

暑さの中の作業になりますが、一生懸命取り組んでいる様子が見られました。来週も熱中症や安全に注意して取り組みましょう。来週も「ご安全に!」