北工News

企業見学・体験学習(桑原グループ)(1122)

11月22日(金)に、本校電気科2年生が北見市内の桑原グループ(電工・電装・冷熱) 様 御協力のもと、体験学習に参加いたしました。

午前は、スターバックスKITFRONT店に隣接する桑原電装スマートビジネス事業部にてDJI社の農業用ドローン(マルチコプター)についての説明がありました。DJI社製品の販売、メンテナンス、スクールなどを手がけているそうです。また、農薬散布用ドローンのオペレーター教習があるとお聞きしました。場所を移動し、旧上仁頃小学校の屋内体育館とグラウンドで、ドローンの実機操作体験をさせていただきました。屋内では、実際にコントローラーでの実機操作体験と屋外ではドローンゴーグルを装着し、スタッフの方が操縦しているカメラ映像をゴーグルを通して見るという体験がありました。上空100mまで上昇した景色が素晴らしかったです。午後は、桑原電装の本社にて、冷熱様による冷蔵庫の構造の説明と銅管の曲げ方や蝋付けの仕方を見学しました。また、電装さんでは家庭用小型除雪機のメンテナンスやタクシーメーター取付・校正などを手がけている説明がございました。

お忙しい中、分かりやすい御説明ありがとうございました。

洋上風力発電 出前授業(1119)

11/19(火)、1・2年電気科、2年電子機械科の生徒を対象に洋上風力発電関連の出前授業が行われました。

参加した生徒たちは、風力発電の概要について学び、実際の運用やメンテナンスについて理解を深めました。普段の授業では学べない実践的な内容に、生徒たちは興味深く聴講していました。

また、後半には風力発電や電気業界の今後の展望と、一日のまとめとしてのクイズ形式の質問コーナーなど、生徒たちにとって将来の進路を考える上で非常に参考になりました。

貴重な機会を提供していただいた、株式会社 北拓 様、株式会社 北海電工 様、株式会社 JTBビジネストランスフォーム 様に心より感謝申し上げます。

3年電気科 現場体験実習(イルミネーション設置工事)2日目

2日目(11月7日)

本日は、平面のイルミネーション設置作業に取りかかりました。作業途中、雨に雪が混じるような寒い一日でしたが、本校の生徒は作業班の生徒同士が声かけを行いながら作業を行っていました。途中で何度かやり直し作業も発生しましたが、予定していた作業は無事に終えることができました。

参加した生徒は、「天候に関係なく作業を進めなければならず現場の大変さに気付いた」「効率良く作業を進めるためには協力が重要だと学んだ」「地域貢献ができた」等、日頃の実習では分からない様々なことが学べました。2日間にわたり御指導いただいた稲村電設工事様、どうもありがとうございました。北見小公園イルミネーション点灯は、令和6年11月29日~令和7年1月31日です。ぜひ、御覧ください。

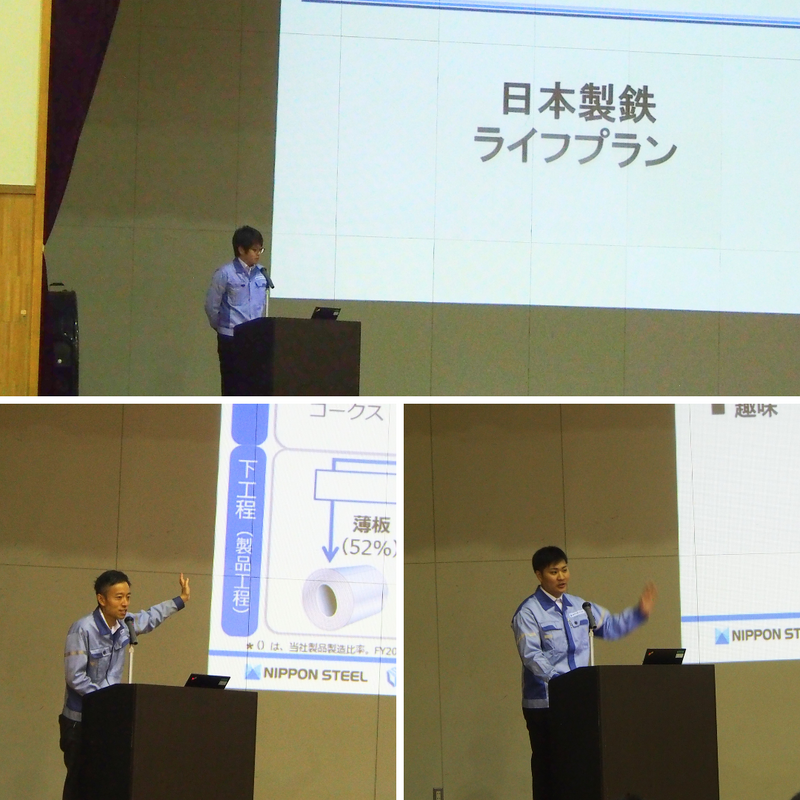

製鉄関連の出前授業が行われました。

製鉄関連の出前授業が行われました。参加した生徒たちは、鉄の製造工程や製鉄に使われる機械について学び、実際の製造現場での活用方法について理解を深めました。普段の授業では学べない実践的な内容に、生徒たちは興味津々で取り組んでいました。また、卒業生の講話もあり、一日の仕事スケジュールや寮での生活について紹介していただき、働く現場の様子を知る良い機会となりました。生徒たちにとって将来の進路を考える上で非常に参考になりました。貴重な機会を提供していただいた日本製鉄株式会社様、日鉄テックスエンジ株式会社様、幌清株式会社様に心より感謝申し上げます。

11月の全校集会

朝のりんとした空気の中、全校集会が行われました。

今月の表彰は、

高校生ロボット相撲大会 北海道地区予選会

3kgラジコン型 準優勝(全国大会進出)

3kg自立型 3位

危険物乙種全類合格

の3名でした。

校長講話では世界で続く戦争に触れ、

「知ることから考えること、思いやりが始まる」ことについて考えました。

生徒会長からは改めて体調管理の徹底が呼びかけられました。